やわらかい・飲み込みやすい

食べやすい食品の形状

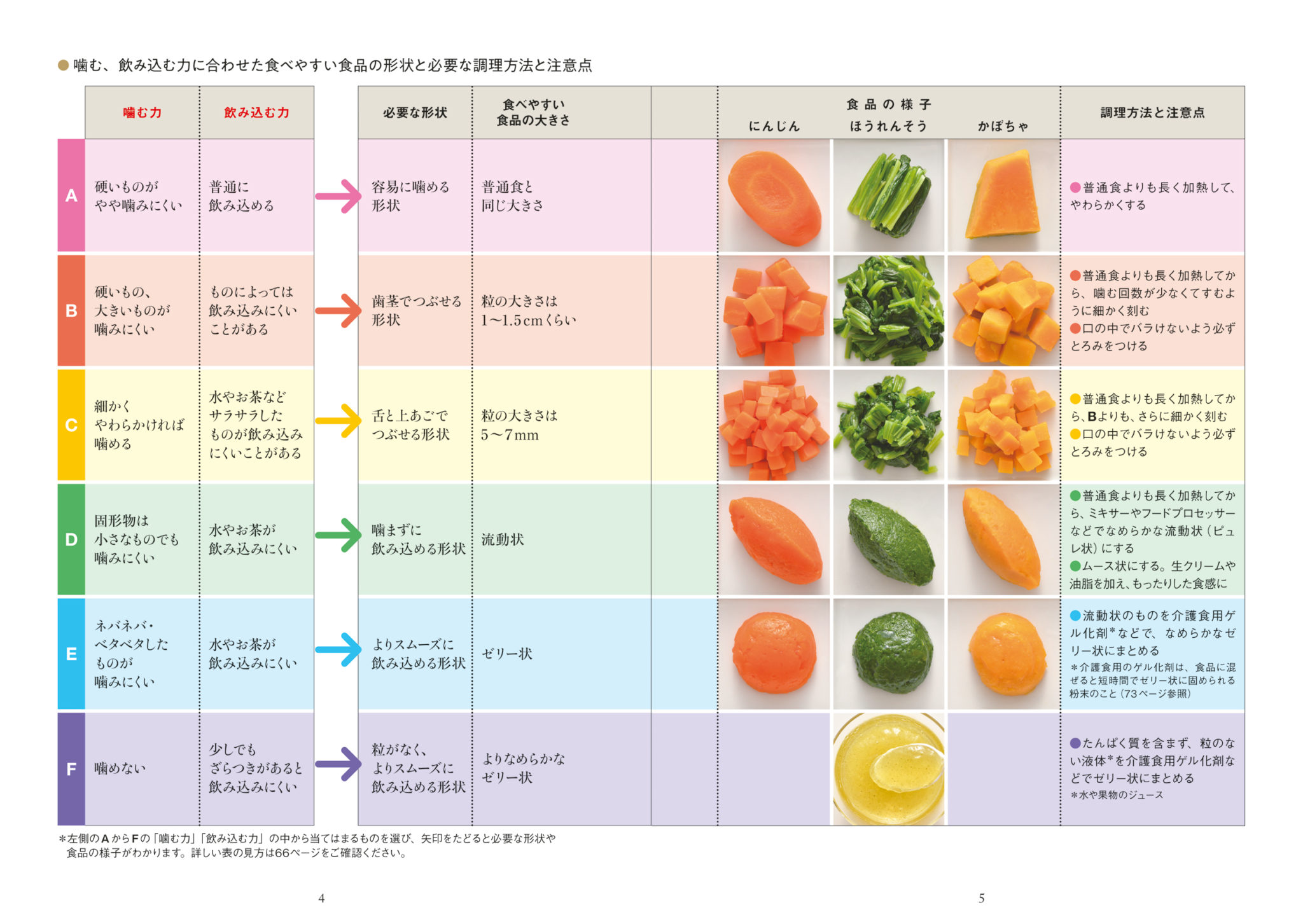

食べる人の「噛む・飲み込むチカラ」によって食べやすい食品の形状は違います。

私は下表のように色分けしたA~Fの6つのグループに分けて考えています。

表の見方

表の上部・左端にある「噛む力」「飲み込む力」の欄を見て、食べる人がA~Fのどこ

に当たるかを食事の様子からご判断します。

例えば、「硬いものが噛みにくい」「ときどき飲み込みにくそうにしている」なら、

Bグループの「歯茎でつぶせる形状」が適しているとわかります。

上の表も文字が読みにくい場合は、画像をクリックしてください。拡大画面になります。

ある程度、自分で噛める場合は

A・B・Cの3つのグループは、ある程度自分で噛めるひとのグループです。

この3つに当てはまる場合は、噛む回数が少なくてすむよう、素材を長めに加熱し

柔らかくし、細かくカットします。

Cグループの場合、食材を細かく刻むと、口の中でバラけやすくなり、かえって

誤嚥を招きやすくなります。片栗粉やとろみ調整剤などで必ずとろみを付けるように

しましょう。「とろみ剤」ページ(←リンク先)を参考になさってください。

固形物が噛みにくい、噛めない場合は

固形物が噛みにくい、あるいは噛めない場合はD・E・Fのグループになります。

こちらの場合はミキサーやフードプロセッサーを使います。

やわらかくゆでた食材に水分を加えてミキサーにかけると、粒のない、とろみのある

「ピュレ」ができます。

水分を少なめにすると「ピュレ」より濃度の濃い「ペースト状」に。

「ペースト状」に生クリームなどを加えると、よりもったりした「ムース状」となり

食感が変化します。

「ピュレ」を薄めてゼラチンなどで固めたものが「ゼリー」です。

加熱冷却することなく常温でゼリーになる「介護食用ゲル化剤」(←リンク先)

が便利です

クリコ流の特長のひとつは 「野菜のピュレ」とその活用にあり

繊維の多い野菜は噛みにくい、飲み込みにくい。栄養豊富な野菜をたくさん食べても

らうにはどうしたらいい?

そこで活用したいのが野菜のピュレです。

人参、かぼちゃ、ブロッコリー、ほうれん草、じゃがいも、玉ねぎ、キノコ類…。

それぞれ加熱してミキサーにかけて野菜ピュレにします。

ピュレに他の食材を組み合わせることで様々な野菜ピュレ料理(←リンク先)作ること

ができます。

小分け冷凍で調理時間を短縮できる

野菜ピュレをたくさん作って小分けに冷凍しておけば、必要な時にサササっと短時間で

調理でき、あと何かひと品ほしいという時も助かる!

様々な野菜ピュレの作り方は「基本の野菜ピュレ」(←リンク先)です。

飲み込むチカラを助けるゼリーも、野菜ピュレを材料に作ることができます。

ぜひぜひお役立てください。

◆「ピュレ」の作り方、活用法のページへ◆